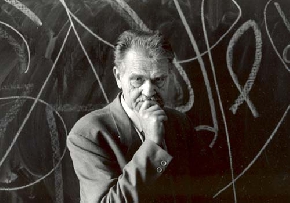

H. C. Artmann und die letzten Poeten

Ich tat den Jambus – Eine Undercover-Reportage aus der Wiener Schule für Dichtung. Von Günter Kaindlstorfer."Schönen guten Tag", sagt der Herr Lehrer, "mein Name ist Artmann." Der Lehrer vollführt eine Verbeugung und wirft einen Packen Manuskripte auf den Katheder. Dann fährt er sich versonnen durch den Schnurrbart, mustert die Klasse. Ich sitze auf der Eselsbank und verfluche den Montag im Juli, an dem ich einer "Presse"-Redakteurin das leichtsinnige Versprechen geschenkt habe, mich an der Wiener Dichterschule als Undercover-Rechercheur einzuschreiben."Okay", sagte ich damals, "mach ich."

"Du bist ein schöner Kretin", denk ich mir heute.

Allein, es bleibt keine Zeit für Skrupel, der Dichter erhebt das Wort, alle hängen wir an seinen Lippen.

"Liebe Freunde", sagt der Dichter, "Genie ist eh nicht lehrbar. Was ich hier unterrichten kann, ist Technik, und das will ich in den nächsten Tagen versuchen, wenn's einverstanden seid's."

Wir sind einverstanden.

Es ist 16.10 Uhr. Im Klassenzimmer sitzen 17 mucksmäuschenbrave Schülerinnen und Schüler. Ein Viertel davon ist eigens aus deutschen Landen angereist, Dirk Hülstrunk aus Frankfurt am Main beispielsweise, Frau Oberstudienrat Sperling aus dem Sauerland oder die neben mir sitzende Julia Regehr – sie kommt aus München.

Der Lehrer geht gleich in medias res. "Ich habe hier die Gedichte, die Sie mir vor ein paar Wochen eingeschickt haben. Ich schlage vor, jeder liest einmal eines davon vor, damit wir uns ein Bild machen können. Dann besprechen wir die einzelnen Texte gemeinsam durch."

Unruhiges Füßescharren.

Mit flinken Fingern greift sich der Herr Lehrer das oberste Manuskript: "Herrrr Igler, is' der hier?" Sein Blick schweift über die Schülerschar.

"Jawohl!" Ein Poet im roten Rolli erhebt sich räuspernd.

"Möchten S' uns ein Gedicht vorlesen?"

"Na ja."

"Vielleicht gleich das erste, Herr Igler? Bitte das Manuskript weitergeben."

Wir reichen das Manuskript nach hinten, Herr Igler nimmt es in Empfang und rezitiert mit kraftvoller Stimme sein Poem "Zwiebelfisch Tina / tour retour".

Es ist, nun ja, sagen wir: eigenartig.

H. C. Artmann scheint ganz und gar hingerissen von "Zwiebelfisch Tina / tour retour". "Ihr Gedicht g'fallt mir sehr gut", lobt er Herrn Igler, "ein guter Text, sehr knapp, sehr präzise."

Es folgt die nächste Darbietung: Eine junge Autorin bringt ihr Gedicht "Sommerabend violettes Schatzerl" zum Vortrag.

H.C. Artmann, nachdem sie geendet hat: "Ausgezeichnet, sehr gut, ein schöner Ansatz."

In der Folge tragen 14 weitere Autoren ihre Verse vor, ein Text ungelenker als der andere, einer den anderen an Emphase des Ausdrucks übertreffend ("Fliehe, fliehe, ach Leib"), und jedes Mal, wenn ich vor Scham schon unter den Tisch kriechen möchte, ruft H. C. Artmann aus: "Exzellent!", "Hervorragend" oder auch: "Sehr gut gearbeitet!"

Als Frau Schörgenhumer ihr Gedicht "Verloren in den Mäandern der Zeit" darbietet, mit leisem Schmerz und lyrischem Timbre in der Stimme, meint H. C. Artmann einschränkend: "Sprachlich sehr gut gelungen, aber vielleicht ein BISSERL altmodisch."

Frau Schörgenhumer, die Tag für Tag aus der Innviertler Marktgemeinde Waizenkirchen in die Dichterschule einpendelt, wirkt betreten.

Artmann, die behutsame Kritik gleich wieder zurücknehmend: "Macht ja nix. Wir werden hier im Grunde eh nur altmodische Gedichte schreiben. Ich möchte Ihnen nämlich die Grundbegriffe der konventionellen Lyrik beibringen, Metrum, Rhythmus, Reim. Man muß bitteschön die Tradition beherrschen, bevor man zum Experiment schreiten kann."

Dirk Hülstrunk findet das ganz und gar nicht, man sieht es an seiner skeptisch gerunzelten Stirn, aber einstweilen legt der junge Poet aus Frankfurt noch keinen Protest ein. Das kommt erst einige Tage später. H.C. Artmann hebt zu einer Brandrede gegen ein "falsches Lyrikverständnis" an. "Ich mag es überhaupt nicht", donnert er, "wenn die jungen Leute krampfhaft neumodisch schreiben wollen. Zum Beispiel, diese jungen Hupfer im Café Alt-Wien, die immer nur Gedichte schreiben, in denen das Wort ,Scheiße' vorkommt. Wenn einmal nicht ,Scheiße' drin vorkommt, halten sie's schon nicht mehr für ein Gedicht. Bitte, ich nenne jetzt keine Namen, aber vieles von dem, was heute produziert wird, ist einfach ein Schmarrn. Wie hat er g'heißen, der Dings, na helfen S' mir, der Dings, der Joe Berger – ein hervorragender Schauspieler, in diesen schlechten österreichischen Filmen war er immer der einzige, der halbwegs natürlich gewirkt hat, aber als Schriftsteller, furchtbar, eine Katastrophe, ein Wahnsinn, der Joe Berger is' ja bitteschön nur von seinen Haberern so hinaufgelobt worden. Haben S' schon was gelesen von ihm?"

Wir verneinen.

"Brauchen S' auch nicht", sagt Artmann. "Is eh nix wert, die Lyrik vom Joe Berger, ich sag's Ihnen ganz ehrlich... Grundsätzlich möchte' ich eines betonen, Herrschaften: Wenn Sie Gedichte schreiben – schreiben Sie um Gottes willen nicht gestelzt. Das Gestelzte, das Gespreizte ist der Tod jeglicher Dichtung. Nehmen Sie sich die alpine Volksdichtung zum Vorbild, speziell die Gstanzln aus dem Goiserer und Ausseer Raum. In diesen Gstanzln stimmt einfach alles. Nehmen wir beispielsweise das folgende, also ich zitiere aus dem Gedächtnis..."

Artmann räuspert sich, dann legt er los: "Und dem Pfarrer hob ich's beicht / mit de Buam geht's mr net leicht. / Da sagt dr Pfarrer zu mir / do geht's mir grad so wia dir."

Ein genießerisches Lächeln spielt um Artmanns Lippen. "Ist das nicht wunderbar? Da ist kein Wort zuviel – ein perfektes Gstanzl. Bittesehr, in gewisser Weise kann das gar nicht anders sein: So ein Gstanzldichter kann es sich nämlich gar nicht leisten, daß er einen schlechten Vers macht, weil sonst muß er nämlich zwei Liter zahlen."

Am nächsten Tag schreiten wir zur Verbesserung eines Gedichts von Frau Höllriegl. In großen Lettern läßt der Lehrer ihr Poem an die Tafel schreiben. Es lautet wie folgt: "Du kannst ihn nur malen / die Sinne fassen / in braungoldene Schale / manches Mal / ein Rubinrot, Sonnengelb wird Ton / ins Lied versöhnen sich / schwarzer Grashalm / und entflammter Mohn."

Wir sind aufgerufen, eine metrisch verbesserte Fassung zu erarbeiten, und zwar in Form von vier elfsilbrigen Jamben.

Zum besseren Jambusverständnis läßt H. C. Artmann Photokopien austeilen, auf denen ein Musterjambus von Georg Heym zu lesen ist: "Die Menschen stehen vorwärts in den Straßen / und sehen auf die großen Himmelszeichen, / wo die Kometen mit den Feuernasen / um die gezackten Türme drohend schleichen."

"Soll es sich auch reimen?" frage ich, Papier und Bleistift zur Hand nehmend.

"Wenn Sie's zusammenbringen", sagt H. C. Artmann, "ist es gut. Aber wichtiger ist mir das Metrum."

"Das ist so schwer", sagt Julia Regehr, "dürfen wir wenigstens ein paar Worte verändern?"

"Freilich", sagt der Lehrer, "es soll nur ungefähr so ähnlich klingen wie das Gedicht von Frau Höllriegl."

Jetzt sieht man siebzehn Musterschüler an Bleistiften kauen, sieht man mehrere Finger sich silbenzählend recken. Ich packe mein Reimlexikon aus (Willy Steputat, Stuttgart, 1963) und schöpfe mein erstes jambisches Husarenstück, wobei ich Heyms ABAB-Schema mit einer AABB-Variante kühn unterlaufe. "Du kannst ihn malen und die Sinne fassen", schreibe ich, "du kannst vor Scham und trunk'ner Scheu erblassen. / Du kannst, ob roter Stein, ob lila Leuchten, / die Leinwand auch mit Sonnengelb befeuchten."

Gar nicht schlecht, denke ich, befriedigend, setzen.

Julia Regehr neben mir dichtet folgende Variante: "Du willst ihn malen, ihn im Sinn erfassen / braun, rot und golden: ihn, sein Leben lassen,/ in Ton versöhnen ihn, in schwarze Gläser / und in entflammten Mohn, das wäre besser."

Sie schiebt mir das Manuskript rüber. Ich lese es aufmerksam und sage: "Der Reim am Schluß scheint mir etwas unsauber, wenn ich das sagen darf. Muß es nicht eigentlich heißen: "In Ton versöhnen ihn, in schwarze Gläser / und in entflammten Mohn, das wäre bäser?"

Am dritten Tag lesen wir uns die mehr oder minder geglückten Vierzeiler gegenseitig vor. H. C. Artmann spart, die pädagogische Leitlinie der ersten Stunden unbeirrt fortsetzend, nicht mit Lob: "Ausgezeichnet", sagt er, "hervorragend", manchmal sagt er auch: "Sehr gut gearbeitet!"

Es bleibt Frau Oberstudienrat Sperling vorbehalten, den Dichterfürsten aus der Reserve zu locken. Im Anschluß an unsere Vierzeiler deklamiert sie, eine kurze Pause nutzend, ein Gedicht, das sie am Vorabend in ihrem Hotelzimmer in lyrischer Stimmung zu Papier gebracht hat. Es handelt sich um ein Werk von größter thematischer Schlichtheit, und zwar des Inhalts, daß Wien eine zwar herrliche Stadt sei, daß der Urlaub hier aber immer viel zu schnell vorübergehe ("und fahr ich wieder heim ins graue Deutschland...")

Rex Gildo hätte es nicht besser ausdrücken können.

H. C. Artmann weiß nicht, was er sagen soll. "Das ist rhythmisch sehr gut", stottert er, "das ist keine Prosa, das hat, das ist, das ist, ich weiß nicht, was das ist."

Frau Oberstudienrat Sperling bleibt hartnäckig: "Ich möchte gerne KRITIK hören", sagt sie.

Artmann: "Frau Sperling, Sie sind eine unheimlich belesene Frau, Sie verstehen etwas von Literatur, bitte zwingen Sie mich nicht, zu sagen, was..."

Artmanns Rede versickert.

Frau Sperling: "Ich möchte wissen, was Sie von meinem Gedicht halten."

Artmann: "Ich muß Ihnen ehrlich sagen, Frau Sperling... Ich will aufrichtig sein: Ich möchte Ihr Gedicht nicht kritisieren, ich bring das nicht fertig."

Das Gespräch driftet ab. Frau Sperling, die, was unsere Gegenwartskunst betrifft, sehr viel auf Werner Bergengruen hält, vor allem aber auch auf Gertrud von Le Fort, findet den Hexameter unheimlich wichtig, wie sie sagt, der Hexameter sei ihr Lieblingsmetrum.

Artmann: "Na ja, der Hexameter wird heute überschätzt, ich mag ihn nicht. Mein Metrum ist der alte deutsche Alexandriner."

Frau Sperling: "Sie wollen sagen, der Hexameter ist nicht mehr ,in'?"

Artmann: "Das weiß ich nicht, ob der Hexameter noch in ist. Mir gefällt er nicht."

Dirk Hülstrunk aus Frankfurt am Main wetzt seit geraumer Zeit schon auf seinem Sessel hin und her. Jetzt endlich macht er seiner lange aufgestauten Erregung Luft. "Ich finde das nicht gut, was hier abläuft", sagt Dirk in die Stille hinein.

Alles blickt auf den jungen Germanisten, der sich offensichtlich anschickt, eine grundlegende Kritik des Kurses zu formulieren.

Und richtig, er findet das alles hier irgendwie spießig. Dirk versteht sich als poetischer Umstürzler, wie er sagt, als "Soundpoet", er möchte absolut modern sein: "Ich habe überhaupt keine Ahnung von Metrum und Reim, das gebe ich gern zu", bekennt der Magister der Germanistik. Und dann gesteht er, er habe sich diesen Dichterkursus völlig anders vorgestellt, irgendwie progressiver.

Eine Wortmeldung, die hitzige Strukturdebatten hervorruft. Frau Sperling findet es gut, daß wir hier "handwerkliches Rüstzeuch" erwerben, Julia Regehr will auch weiterhin die Texte großer Dichter durchmachen, Daktylus und so, und alle anderen wollen das auch. Dirk bleibt hoffnungslos isoliert mit seiner Skepsis.

Weil die Stunde fast schon zu Ende ist, gibt uns der Klassenvorstand rasch noch eine Hausübung auf; ein Mondgedicht von Georg Büchner soll neu formuliert werden: "Leise hinter düstrem Nachtgewölke / tritt des Mondes Silberbild hervor..."

Am nächsten Tag lesen wir unsere Hausübungen vor. Immer wenn jemand fertig gelesen hat, sagt H. C. Artmann: "Ausgezeichnet", "hervorragend" oder auch "sehr gut gearbeitet!" Manchmal sagt er allerdings: "Das ist nicht nach dem Maß."

Ein junger, scheu wirkender Poet aus Tirol beginnt seine Büchner-Verbesserung wie folgt: "Wenn des frechen Mondes kühler Glanze / feurig fehde einen Heros mimt. / Wenn er kühn die Arme hebt zum Tanze..."

H. C. Artmann, ihn unterbrechend: ",Wenn des frechen Mondes kühler Glanze' – das ist doch nicht Deutsch. Es muß doch heißen: ,Wenn des frechen Mondes kühler Glanz..."

"Ja schon", sagt der Poet aus Tirol, "aber dann klingt es nicht mehr so poetisch."

Artmann: "Junger Mann, ,Glanze' können Sie doch nur im Dativ verwenden. ,Ich sehe dich in deinem Glanze', das geht, aber das hier ist bitteschön Nominativ."

Schüler: "Ich verstehe nicht, wo das Problem liegt. ,Wenn des frechen Mondes kühler Glanze' – das hat doch etwas Stimmunsgvolles. Ist es nicht mehr legitim, daß man stimmungsvoll formuliert?"

Artmann: "Lesen Sie das ganze Gedicht bitte noch einmal."

Schüler (sich räuspernd): "Wenn des frechen Mondes kühler Glanze / feurig fehde einen Heros mimt..."

Artmann: "Was heißt ,feurig fehde'? Das bedeutet doch nichts."

Schüler: "Doch."

Artmann: "Was bedeutet es? Mir sagt das nichts: feurig fehde."

Schüler: "Mir schon."

Kurze Pause.

Artmann (ratlos): "Was sagen die anderen dazu?"

Frau Sperling: "Ich versteh das Gedicht auch nicht. Ich bin hilflos mit diesem Text."

Artmann: "Also bitte, das ist ein wüstes textliches Durcheinander, das versteht kein Mensch, was Sie da zu Papier bringen. Warum schreiben Sie nicht was Einfaches? Was Sie da machen, ist mißverstandener Surrealismus, das ist gerade das, was ich aufs schärfste bekämpfe."

Schüler: "Mir geht es um ein Festgefühl, es wird ein Fest gefeiert unter des Mondes Zelte..."

"Also gut", sagt der Lehrer, "der Unterricht ist beendet. Darf ich Sie bitte noch auf unseren Wandertag aufmerksam machen? Am kommenden Sonntag fährt die gesamte Schule nach Maria Ellend hinaus. Das war ein Vorschlag von mir, daß wir alle nach Maria Ellend hinausfahren, also, wer Lust hat, wir treffen uns um halb elf am Bahnhof Praterstern, glaub ich, aber das können S' im Sekretariat erfragen. Und jetzt gemma alle noch ins Café Prückel."

Drei Tage später: Der Wandertag ist ohne mich vonstatten gegangen. Ich sitze mit einigen Freunden vor dem Café Museum, wir plaudern über den neuen Roman von Norbert Gstrein und über die Liebe, der Sonntagabend ist lau, die Uhr zeigt halb elf. Plötzlich betritt Alexander Klinsky, Mitorganisator der Schule für Dichtung, verschwitzt und etwas abgehetzt die Szenerie. Er erblickt mich von weitem und eilt an unseren Tisch. "Grüß Sie Gott", sagt er, "ich komm gerade vom Wandertag. Da haben Sie was versäumt!"

"Wie war's denn?" frage ich.

"Sehr schön", stöhnt Herr Klinsky, "aber unglaublich anstrengend, ich bin erst jetzt zurückgekommen."

"Na servas", sage ich, "es ist ja schon halb elf. Da sind Sie sicher der letzte gewesen."

"Aber wo", meint Herr Klinsky, "der H. C. und der Wolfi Bauer sitzen noch immer draußen im Wirtshaus."

ERSCHIENEN in "Die Presse", 26. September 1992

zurück nach oben